大阪の高速道路沿いや工場街を走る、都会のローカル線 南海汐見橋線

メトロ桜川から徒歩圏内の、ひっそりと佇む駅舎

大阪メトロ千日前線に乗っていて桜川に近づくと、阪神線と乗り換えられることがアナウンスされる。

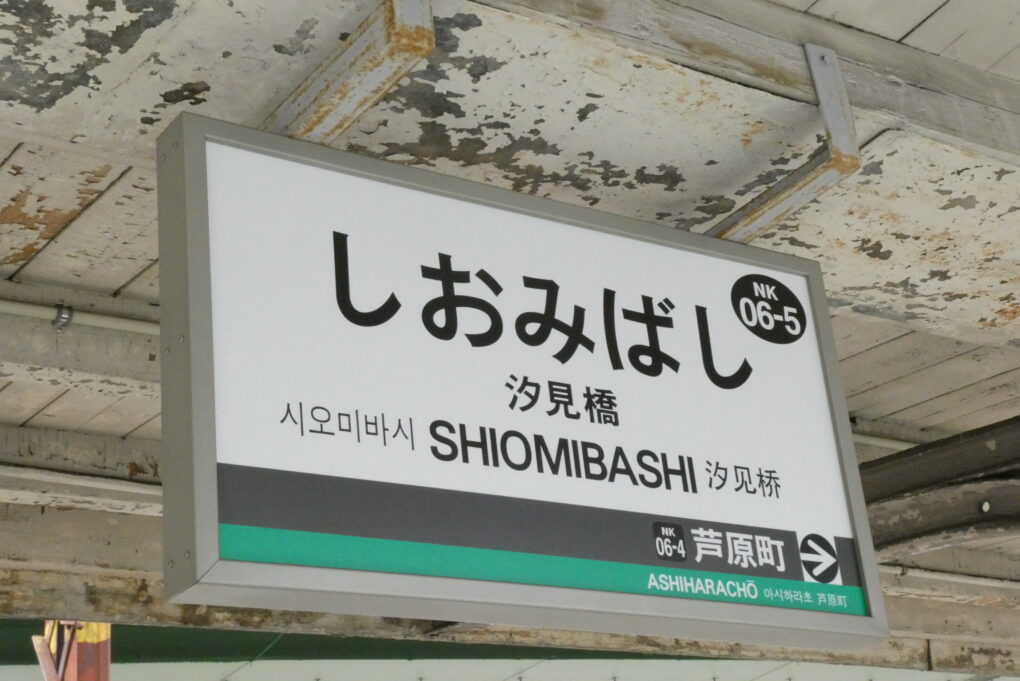

実は阪神だけでなく、南海とも乗り換えができる。

訪れてみると、阪神は地下駅ながら大きな看板で桜川駅の存在をアピールしている。

一方で南海は地上駅にも関わらず、駅舎が小規模で小さく汐見橋と表示されているのみだ。

これは、阪神線が難波や三宮といった大きな駅に繋がる路線なのに対し、南海線が岸里玉出までしか伸びていないマイナー路線だから、といえる。

南海汐見橋線って、どんな路線?

南海汐見橋線は、汐見橋〜岸里玉出を結ぶ、南海の支線のひとつだ。

本来は高野線の一部だが、汐見橋線という通称が付けられている。

高野線が開業した1900年は、汐見橋を起点としていた。

しかし難波から直通する高野線が増え、1985年には高架化の影響で岸里玉出で分断されるに至った。

全6駅で、所要時間は約10分。

2両編成の古めの車両

車両は、2000系という1990年代に造られた車両が使われている。

2両しかなく、本線や高野線と比べて短い。

方向幕には「汐見橋ー岸里玉出」とあり、その区間だけをピストン輸送しているのが分かる。

お洒落なアートの外壁と歴史を感じるホームの汐見橋

汐見橋の駅舎は、阪神高速の脇にひっそりと建っている。

外壁の一部にはアートが施されている。

モチーフは、街を散歩するネコだ。

高速道路に遮られがちなのがもったいないほど、洒落ている。

中に入ると、木を組んだ高い天井と、昔の南海電車の路線図に目が留まる。

昭和の頃からある木製の屋根が、ホームを覆っている。

柱には、古いレールが使用されている。

高速道路に沿って走り工場街に入る木津川

電車は汐見橋を発車し、阪神高速と並行して走っていく。

高速道路と反対側には、運送の拠点となる営業所などのビルが並ぶ。

車がひっきりなしに通っていて、古い建物だけでなく新しい建物もある。

それなのに、どこか忘れ去られた雰囲気が漂う。

JR大阪環状線の高架を潜り、しばらく走ると、芦原橋に着く。

出発してさらに進むと、高速の高架がうねうねとカーブしているのが見える。

流通センターだけでなく、工場も増えてくる。

線路に雑草が生えていると思っていると、木津川に着く。

学生が皆降りる津守

阪神高速とは離れ、次第に住宅が増えてくる。

津守に着くと、学生が全員降りた。

駅とほぼ直結の、高校があることに気づく。

どうやらこの路線は、通勤で使う人は少なく、通学で使う学生の方が多いようだ。

高校と直結の駅を去ると、列車は大きな公園や下水処理施設を抜けていく。

やがて、一軒家が線路に沿ってびっしりと並ぶエリアに入る。

西天下茶屋に到着する。

住宅街に多方面から電車が集まる岸里玉出

レールが単線になり、岸里玉出に到着する。

本線と乗り換えられるものの、ホーム同士には距離がある。

改札を出ると、宅地が広がっている。

頻繁に電車が通るので、閑静とは言い難い。

ホームに戻り、次の汐見橋線を待つ。

待ち時間は30分と長かったが、全く苦にならなかった。

本線ホームに普通が停まったり、特急ラピートやサザンが通過したりと、列車の行き来を見ることができたからだ。

本線だけでなく、大きくカーブして走る高野線も遠くに見ることができる。

私が待つ間は、本線の急行と高野線の特急が、同時に難波へ向かう様子を見ることができた。

まとめ

南海汐見橋線は、高速道路や工場といった都会のモチーフを眺めることができ、古い駅舎や多様な車両を見ることができる、ローカル線だ。

2025年10月乗車